ユニリーバ、3人のCEOの戦略からみるパーパス経営のゆくえと美容分野のこれから

◆ 新着記事をお届けします。以下のリンクからご登録ください。

Facebookページ|メルマガ(隔週火曜日配信)

LINE:https://line.me/R/ti/p/%40sqf5598o

美容分野の売上高がロレアルに次ぐ世界2位のユニリーバは、パーパスドリブンな経営を行う企業として知られてきた。そのパーパス経営が、のちに利益の伸び悩みによって株主に批判されグループの株価は低迷。同社のパーパス経営への方針はなぜつまづくことになったのか。また、軌道修正をはかりながらどのような未来を描くのか。2009年からのCEOポール・ポールマン氏、2019年からのCEOアラン・ジョープ氏、そして2023年7月1日に新CEOとして就任したハイン・シューマッハ氏のそれぞれの戦略に焦点をあててひも解く。

「パーパス経営」「徳のある企業」として名高いユニリーバ

2009年にネスレ出身のポール・ポールマン氏がユニリーバのCEOに就任し「企業の繁栄と社会貢献の同時達成は可能」と銘打ち、「企業の社会的な存在意義」という意味でのパーパスを軸に、自社の志を明確にし、いかに社会に貢献するかを定めて事業を行うパーパス経営を確立した。これにより、ポールマン氏はハーバードビジネスレビューをはじめ、世界中の経営誌の寵児となった。

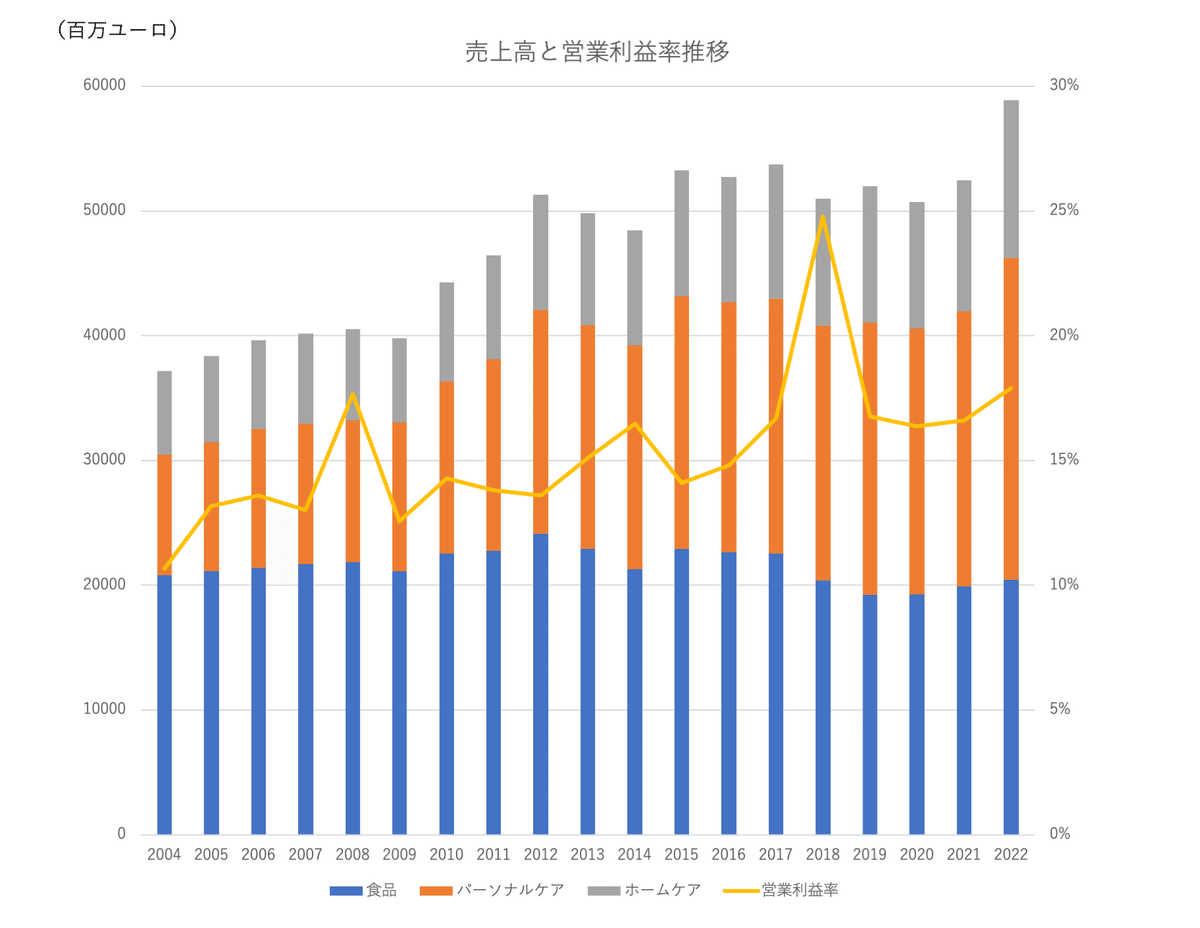

ポールマン氏は、それまで停滞していたユニリーバの売上高を一段上に引き上げ、美容分野であるパーソナルケア売上高を全体の26%から、退任直前までに42%とし、食品、ホームケアを抜き最大のセグメントに成長させた。その結果、世界のビューティ企業の売上高としてはロレアルに次ぐ2位企業となっている。2019年にアラン・ジョープ氏がCEOになると、2020年のパンデミックなど厳しい状況を経て株価は乱高下し、売上高も低迷した。最終的には、ジョープ氏はCEOのポジションを株主から追われるかたちで退任、2023年7月に新CEOのハイン・シューマッハ氏が着任している。

「企業の繁栄と社会貢献の同時達成は可能」とし、人々の心を動かし続けてきたユニリーバのパーパス経営に起きたことをひも解くために、今回は、ユニリーバをポールマン氏、ジョープ氏、シューマッハ氏の3つの時代にわけ、それぞれの考え方、戦略、株式市場での評価からのファインディングスをまとめる。

同社IR資料より編集部作成

出典:Yahoo! Finance

ポールマン時代:

“Making-Purpose Pay”の思想で、サステナビリティ主導の成長戦略を実現

2009年にCEOに就任したポールマン氏は、2010年に「サステナブル・リビング・プラン」をローンチし、社会的な意義や環境に負荷をかけないサステナビリティを戦略の中核に組み込んだ。消費者の54%がサステナブルな商品の購入意欲を持ち、そのうちの3分の1がすでに購買行動に移しているという動向を踏まえてとられた戦略だった。このサステナブル・リビング・プランは、パーソナルケアのダヴ、ヴァセリン、アックス、食品のリプトン、クノール、パッカハーブス、ベン&ジェリーズ、ホームケアのセブンスジェネレーションなどのブランドに組み込まれ、同社の他のブランドに比べて46%速いスピードで成長し、ユニリーバ全体の成長の70%を占めていると発表された。

また、サステナビリティを中心にしたバリューチェーンを構築し、たとえば、ダヴのボディウォッシュでは、15%のプラスチック削減につながる自社テクノロジーを開発し、それをオープン化して他メーカーも使えるようにするほか、消費者へのメッセージにもサステナビリティを志向する考え方を織り込んだ。また、2017年からすべての従業員を対象に「自分自身の目的を見つける」機会が持てるトレーニングを開始し、従業員のエンゲージメントを高めることで、ブランドへのコミットメントを強めるなどの施策を次々と行っている。

ここから先は

バックナンバー読み放題プラン

BeautyTech.jpは最新1カ月の記事は無料、それ以前の記事は全文閲覧が有料です。「バックナンバー読み放題プラン」をご利用ください。

【法人用】バックナンバー読み放題プラン

「バックナンバー読み放題プラン」の法人・企業様向けプランです。社内限定で転用・共有していただけます。