BeautyTech度調査から考えるユーザー意識とデータの活用法

◆ English version: Who sets the beauty tech trend in Japan?

◆ New English article

◆ 新着記事をお届けします。以下のリンクからご登録ください。

Facebookページ|メルマガ(隔週火曜日配信)

LINE:https://line.me/R/ti/p/%40sqf5598o

2018年12月3日、開設1周年を迎えたBeautyTech.jpは編集部主催としては初となる「BeautyTech.jpカンファレンス2018」を開催。多彩な登壇者を招いてのパネルディスカッションが2部構成で行われた。

今回のカンファレンスでは、BeautyTech.jpが11月に発表した「BeautyTech(BT)度調査 」の結果をメインの題材に、「ブランド浸透のためのユーザー意識の分析」と「取得したユーザーデータをどう現場に活かすか」という2つのテーマで活発な意見のやりとりがあった。

BT度調査とは、美容アプリやスマートミラーなどのいわゆるビューティテックを、消費者がどのくらい活用しているのかを調べることを目的とし、あわせて、消費者のビューティ度、テック度を示す新しい指標を打ち立てることを目指して実施したものだ。日本全国の@cosmeプロデュースメンバー(15歳以上女性)を対象に、2018年9月4日〜7日の4日間、アンケートに答えてもらうインターネットリサーチを行い、有効回答数は9,176サンプルだった。

ビューティとテクノロジーそれぞれに対する姿勢を測る各7項目を用意し、得られた回答にはそれぞれの項目ごとスコアを付与して数値化し合計することで算出。ビューティ度はLow、Mid、Highの3段階、テック度はLow、Mid、High(トップ層のSuper Highを含む)の3段階に分け、この2つを掛け合わせて、 Low×Low=LLからHigh×Super High=HSHまで9段階にセグメント化してBT度とした。

BT度が高い層が積極的に情報発信

パネルディスカッションの冒頭、今回のBT度調査の企画と分析を担当した経営コンサルタントの秋山ゆかり氏が、BT度が高いHHに属する人は全体の7%におよび、そのうちの2%が、BeautyTech.jp編集部がスーパーテックと名付けたHSHだったことを示して、調査結果から浮かびあがってきた消費者像について解説した。

秋山氏によるとスーパーテックの人々は2種類に分かれるという。1つは、ビューティテック系新製品が登場するとまずは試してみるイノベータータイプ。そして、商品レビューを読んだりデモを見るなど情報収集をしてじっくり吟味してから使ってみる、あるいは必要ないと決断するタイプ。こちらがHSHの9割を占めるコアなグループだ。どちらもコミュニケーション能力が高く、自分が得た情報や感想を積極的に発信するのも特徴である。周囲の人々からアドバイスや意見を求められる場合も多く、自分の情報や体験が誰かの役に立ったことを喜ぶ気持ちも大きい。

ここから推察されるのは、新しいものにはとりあえず挑戦したいイノベーターの評価が、HSHのコアにとっての情報源となり、それを受けたHH層のアーリーアダプターの動向を左右するという図式である。

電通コンサルティング代表取締役社長の森祐治氏も、革新的なモノやサービスが消費者の間に浸透していく過程では、自分の感性や嗜好に似た人の評価が使用のきっかけになりやすいと指摘する。

森氏は「目に見えてわかりやすい機能性や、はっきりした効能があるものは浸透が早い」として、その意味では化粧品は難しいジャンルだとみる。これまで使用してきて納得しており、満足している製品がある場合、それを超えるよっぽど高い価値を持つものでないと受け入れがたいからだ。そこには「新しいもの(よく知らないもの)は怖い」という心理も働く。そこで鍵となるのが、自分が信頼している人が何といっているかである。

それは、TVタレントや評論家といった著名人ではなく、所属するソーシャルメディアのコミュニティの人々が語る本音であったり、BT度が高い知人、ときには、店頭のビューティアドバイザーの言葉であったりするのだ。

森氏はあわせて、かつては、メーカーがある製品のターゲットとしてイメージするユーザーは、ペルソナ1個だったが、今では一人のユーザーのなかに、たとえば、仕事をしているとき、スポーツをしているとき、家でのんびりしているときなど、シーンによって違う多様なペルソナが存在していることを理解しなければならないとする。そのうえで、誰のどんな部分にアプローチするのか、浸透のための速度や方法はあっているのかを見極めることが必要と分析する。

一方、化粧品のみならず、食品、ファッションまで圧倒的な商品ジャンルと製品アイテムを誇り、その意味では、世の中の「すべての人が顧客になりうる」と語るのが、アマゾンジャパン広報本部シニアPRマネージャーの溝渕順子氏である。

このようにユーザーの幅が極端に広いアマゾンでは、新しい商品を市場に紹介する際は、顧客のフィードバックを元にその後の商品やサービスの改良に活かすことがある。初めてこの世に送り出されたものは、当然、消費者にはそれがどのように良いものなのかわからない。そこで、まずは実際に使用してもらうことでトライ&エラーを繰り返し、少しずつ消費者の要望に応えるものへと改良していくわけだ。

溝渕氏は、自身がアマゾンのスマートスピーカーを購入したときを例にあげ、使ってみてはじめてわかる便利さや、こんな利用法もあるのかと目からウロコの経験があったという。“最初に使ってくれる”HSHのイノベーターや、HHのアーリーアダプターが発信する声をステップに、テクノロジーが進化し、磨き上げられていくのを実感している。

森氏も、ビューティテックという範疇にはもちろん、ガジェットもあるが、基本はそれを動かすソフトウェアにあるとし、ソフトは短時間でどんどん変えていくのが可能な分野であることから、普段の生活のなかにビューティテックが普及する速度はかなり早いだろうと予測した。

現場はユーザーデータの宝庫

店舗などオフラインの「現場」と「ユーザーデータ」についての議論が盛り上がったのが第2部のパネルディスカッションだ。

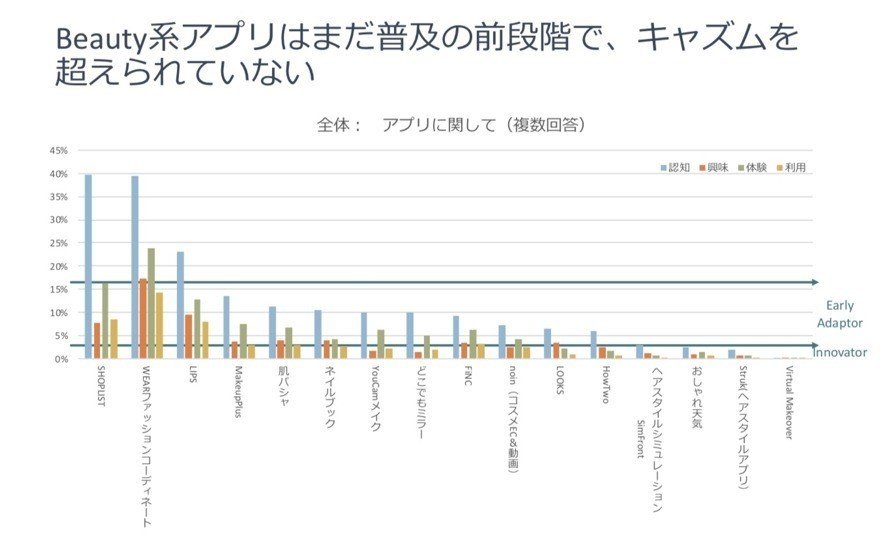

ダウンロードして実際に利用している美容アプリについて尋ねたBT度調査の結果によれば、日本ではキャズム(※)の壁ともいわれる利用率16%を超えた美容アプリはまだ存在していない。また、2017年の日本の化粧品・医薬品分野のEC化率が約5%と低いレベルにとどまっている。つまり、購入の場所としてはアプリを含むオンラインよりも店頭がまだまだ強いのである。

だが、こうした現状でありながら「マーケティングと現場が遠い」企業が多いのが問題だとするのは、元ロレアルCDOで現在はLDH JAPANのCDOである長瀬次英氏だ。

店舗では接客を通してユーザー心理やニーズを知り、顧客が何を手に取り、何を買い、あるいは買わなかったのか、またその理由など貴重なデータを手に入れることができる。重要なのは、こうしたデータをきちんと集め、それをもとにマーケティングのプランを立て、現場に再びフィードバックすることだと、長瀬氏は話す。「ライティングや空調の度合いなど、ちょっとしたことが顧客の気持ちに影響を与えているのかもしれない。そういった細部の差異も含めてデータ化して分析し、顧客体験のアップにつなげるべきだ」。

AR技術によるバーチャルメイクアップ・アプリYouCam メイクの開発元パーフェクトの代表取締役社長の磯崎順信氏も、化粧品売り場などリテールでの利用が拡大しており、企業側も客寄せや販促ツールとしてだけではなく、ユーザーデータを取るという明確な目的を持って店頭に置いていると明かす。

YouCam メイクでは、リップアイテムなど1人がだいたい16〜17色を試すという。どのメーカーのどの色が人気なのか、購入にまで至ったのはどの製品か、来店客のお試し行動からデータが蓄積されていく。ただし、気をつけなければならないのは、「質のいいデータを取得するためには、継続して利用してもらう必要がある」ということだ。

ただ楽しいだけのツールではすぐに飽きられる。ユーザーにとって便利で役立つものであることが求められているとする。店舗での設置の仕方も大切で、エンターテイメント性を打ち出すあまり、凝って作り込みすぎた演出だと、逆にユーザーが使うのを尻込みしてしまうケースもあるそうだ。

ターゲットとしてのユーザーを考察するのは、松竹芸能所属のタレント広海氏だ。広海氏は企業のデジタルマーケティングやキャスティングをサポートする株式会社Hiを立ち上げ、CEOを務めている。

「ブランドから(マーケティングの際の)ターゲットは〇〇で、と言われたとき、そのセグメントで本当に大丈夫?」と思うことがあると話す広海氏。たとえば、25歳〜30歳の女性といっても、第1部のパネルでも指摘されていたように、一人ひとりが多様化しているのが今のユーザーだ。しかも、女性の多くは、ちょっと未来の自分を想定して、少し年上の人が何をしているか、何を好むのかをみている傾向にあるという。単純に年齢層でしばるのは正しい方向性なのだろうか。

大ヒットをいくつも生んでいるある大御所プロデューサーから、ミリオンセラーの歌でもモノでも「たった一人のために作られている」と聞き、なるほどと感じいったという広海氏。ブランドは、この製品は“この人に使ってもらいたい”と思う一人のユーザーを設定して、「ライフスタイルから好きなこと、毎日の習慣、志向性まで、かなり細分化して掘り下げてユーザー像を描くべきでは」と問いかける。そして、その掘り下げには店頭など現場の声が欠かせないと付け加えた。その思考こそ「まさにパーソナル・マーケティングだ」と長瀬氏が賛同する。

ビューティテックが毎日の暮らしに着々と浸透するのに伴い、大きく変化してきているユーザーとその消費行動、そして、コスメを販売する現場とマーケティングと顧客、3つをつなぐためのヒントが浮かび上がってきたカンファレンスだった。

(※)キャズム とは、技術ベースの製品やサービスの市場でのシェアを拡大する過程で、容易に超えられない一線のこと。逆にいえば、市場を独占するほどの成功のためには、このラインは必ず超えなければならない。

Text: そごうあやこ(Ayako Sogo)